(四川大學紡工樓)

12月21日,來自全國的一百多個從食品生態工程與生物技術研究室(下稱“研究室”)走出去的本科、碩士、博士、博士后畢業生,在這里共同歡慶食品生態工程與生物技術研究室成立二十周年暨2019聯誼會。四川大學食品生態工程與生物技術研究室創始人、四川大學博導張文學教授與副教授吳正云出席并主持了這次聯誼會。

(聯誼會簽到處)

(張文學教授和吳正云副教授接受學生鮮花)

據《華夏酒報》記者了解到,這些學生有些已經是五糧液、劍南春、湖南省鹽業集團、寶潔公司、水井坊股份等知名企業能獨當一面的技術總負責人,有的分布在各大高校的食品專業成為學科帶頭人,也有一些憑借著專業背景,在跨界領域取得一定成績。

艱難跋涉二十年,苦盡甘來贏未來

二十年的艱辛歷程,研究室不忘初心,砥礪前行。

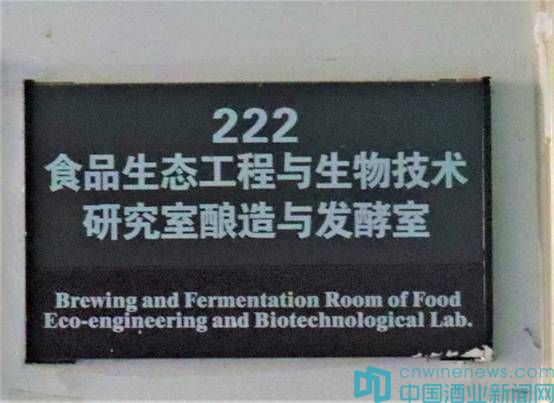

(實驗室大樓外景)

(實驗室內部)

據悉,自1999年以來,研究室主持和承擔國家自然科學基金、國家留學回國人員基金、國家國際科技合作計劃、省部級科技支撐計劃及企業委托等科研項目60余項,累計科研經費達1500萬左右,在釀造微生物領域已形成一定優勢和科研特色。其中,2002年申報獲得的“中國白酒(濃香型)窖池微生態學研究”,是中國國家自然科學基金支持的第一個酒類科研項目。先后培養本科生200名左右,碩士研究生近100名,博士研究生及博士后約20名,外來進修人員6名。

其中,送出學生赴日、韓進修交流或攻讀碩博士學位15名。

(同學們回顧重返實驗室的歲月)

張文學教授在聯誼會上指出,從“家徒四壁”到成為全國乃至全世界有一定影響力的研究室,離不開所有人的付出和努力。

(2019級博士夏嶼)

在讀博士生夏嶼感慨頗深:“我是慕名而來報考張老師的博士研究生的。有幸成為研究室的一員后,逐漸了解了研究室20年來從白手起家到穩扎穩打的發展歷程,同時了解到張老師是一個嚴謹的工作狂,在這次聚會中,有返校的師姐問我:‘張老師還經常加班熬夜嗎?’,我笑著說:‘昨晚12點半,我還跟他一起最后核對今天會場的工作安排呢。’我認為研究室發展至今有這樣的成果,培養出這么多優秀的師兄師姐們,是順其自然的事情,我感到非常榮幸與自豪。”

歷歷往事,我們攜手遠航

《華夏酒報》記者了解到,1999年11月15日,注定是個不尋常的日子。

(斑駁的實驗室門牌號承載許多記憶)

這一天,張文學教授留學歸來,創辦了食品生態工程與生物技術研究室。作為第一個四川大學食品系學成歸來的海歸博士,張文學成了第一個食品系教授。然而,根據當時第一批博士生的回憶,二十年前,中國科研并不像現在這樣繁盛,實驗室從粉刷墻壁,購置簡單桌椅,都得張文學教授帶著學生們親力親為,不僅如此,也沒有資金采購先進的設備和儀器,于是張文學教授就帶著同學們,去收集閑置廢舊的實驗設備。“除了張教授心中的熱忱,一切都是從零開始。”一位學生回憶道。

(張文學教授講述實驗室發展歷程)

對于當時去回收廢舊儀器,張文學教授還給《華夏酒報》記者講了一個段子:“當時我們到處去撿廢舊的,人家扔掉的實驗設備,拿回來充門面,實驗室里太空了,日本的教師到我們實驗室里來看,都說你們的設備我們沒怎么見過,因為這都是他們早就淘汰的,研究室的起步非常的不容易。”張文學教授歸國的日子19991115音喻“要酒就久,要耀要吾”。

事實上,這個不平凡的日子成為研究室里傳承下來的“諧音梗”,飽含了學生對張教授創辦研究室的感激與自豪。

(實驗室成立20周年紀念徽章)

《華夏酒報》記者注意到,在聯誼會簽到處,為每人準備了一個特別的徽章。麥穗代表食品,“food brewing ”是食品發酵,明黃的底色代表陽光與希望,研究室風雨兼程二十載,春華秋實,落地生根,攜手共進,展望未來。

(同學們敘舊)

《華夏酒報》記者在現場看到,聯誼會還未正式開始,會議室里已聚集了不少的畢業生,他們有的在從事與專業相關的工作,有的雖然沒有從事與專業相關的工作,但專業知識也助力其他領域也取得一定成績。這些如今都在全國各個大型酒類和食品類企業擔任重要技術骨干的學生向《華夏酒報》記者表示,張文學教授教給他們的品質與精神更為重要,比起學術知識,張教授對他們的人生觀與價值觀影響更為深遠。

(2004級的岳元媛談張老師第一印象)

會上,張文學教授和同學們一起,回顧了那段艱苦創業的情景,并且2004級的岳元媛如今已經是湖南省輕工鹽業集團技術中心的負責人,想起第一次見張教授的場景,她指出:“大一開新生會時,張老師風度翩翩地從門口走進來,我就決定一定要到這位氣宇不凡的老師的研究室去。”

(2009級趙盈盈)

趙盈盈是2009級的研究生,現就職于四川大學錦江學院白酒學院,談到張教授她非常激動:“張老師熱衷于事業,舉行酒行業的交流活動,舉辦中日交流會議,送學生到日本去學習交流,他為學生真的付出太多了,為了學生不遺余力地燃燒自己,真的很值得景仰。”

(原貴州凱里學院教授石敏)

原貴州凱里學院教授石敏談到:“張老師是凱里學院的客座教授,這個教授當得非常的無私,我們沒有給過他一分錢,但是只要我們有需要,他馬上就來幫忙,真的非常感謝他!”

(全世界各地學生向張文學教授發來祝賀)

根據《華夏酒報》記者了解,幾乎每一個從張文學教授實驗室走出去的學生,張文學都借助自己的人脈和資源,要么給他們推薦工作,要么送到日本去發展,很多同學都取得了日本的永久居住權,并問中日的食品生態工程與生物技術作出巨大貢獻,一些沒有到會的同學,還專程發來了祝福視頻和照片。

(2010級碩士研究生王海英)

2010級碩士研究生王海英頗有感觸:“坦白地說,剛畢業那幾年我一直不敢回去見張老師,我總是覺得自己有點辜負他對我的培養。衷心希望我們的研究室越來越好,能夠走出去更多的人,發展更多的領域!”

延續創新精神,師生共進謀發展

張文學教授一直強調:“做實驗時有條件就要上,沒有條件創造條件也要上!”正是無畏的精神使研究室不斷進步,不斷創新,二十年來成績斐然。

(1998級本科學生徐雅玲如今專注酒業新聞20年)

作為最早一批張文學教授指導的學生,《華夏酒報》、中國酒業新聞網西南新聞中心聯席總經理徐雅玲談到張教授的幾個“第一”,第一個研究中國白酒的海歸釀酒博士,第一個成立白酒學院,第一個提出川酒要打開門戶,身體力行大力推動白酒國際化……張教授笑著說:“我們在座的每個人身上都有第一!”談到自己的第一,在場的畢業生躍躍欲試,比如貴州酸湯產業化第一人,研究室里第一個應用化學方向的人,第一個賺研究室的錢……聯誼會的氣氛更加活躍。

張文學教授更正道:“為了博得大家的笑點,他們自己找了很多第一,他們在自己的領域也有很多第一。”

《華夏酒報》記者了解到,難能可貴的是,二十年如一日,張文學教授始終心系學生的發展,張文學告訴《華夏酒報》記者,學生的成就與貢獻時常使他感到欣慰。“許許多多的‘第一’,匯聚成了研究室一脈相承的創新精神,在創新精神的背后,是眾多科研者的鍥而不舍的專研與實踐。”

(五糧液集團技術中心主任喬宗偉回憶實驗室歲月)

作為張文學教授早期的博士生,來自五糧液集團的技術中心主任喬宗偉指出,在五糧液十多年的工作經歷中,他一直堅持用張文學教授教給他的嚴謹的科學態度來面對五糧液的生產管理和技術實踐,這也是如今助力五糧液成為全國一線名酒不可或缺的一種“工匠精神”和“科研態度”。

來自劍南春集團的生產管理部部長莫凱告訴《華夏酒報》記者,自2005年進入張文學教授實驗室,他學會更多的是通過創新和嚴謹的科學態度來進行技術管理,如今很多企業內部生產的制度建立,他都參照了當初張文學教授實驗室的管理制度。“張老師以前對我們特別嚴厲,尤其是涉及到實驗過程,現在我也對劍南春的生產管理各個環節非常嚴格,因為做名酒決不能允許有任何技術方面的瑕疵。”

回首二十年,開啟新征程

晚宴在錦江之星餐廳如期舉行,跨越二十年的一聚,研究室的每個人心中都充滿著感慨,張教授特意叮囑道:“酒可以喝,但不能喝醉,你們要注意啊。”在老師眼里,學生永遠都是孩子。

(張文學教授晚宴講話)

張教授在晚宴上講到:“首先要非常感謝為籌劃這次活動付出了大量艱辛的同學們,大家能夠回到學校,回到研究室歡聚一堂很不容易,我非常激動與感動。第二,研究室經過二十年的發展,為社會培養了那么多了不起的人才,希望通過今天的聚會大家能夠更加團結,相互幫助,再者,將近新年,這也是我們的一次年終的聯誼會,希望在新的一年大家能取得更好的成績,家人平安,身體健康。”

(研究室大師兄向文良也成了博導)

作為研究室的大師兄——西華大學食品系博導向文良教授補充道:“借助這個平臺,同學間的友誼和師生情會越來越深厚,隨著年齡的增長,都會成為難忘的記憶,作為你們的大師兄,沒有在這方面起到帶頭作用,我表示深深的歉意。”

二十年的時光在夜色里飛奔,舉杯敬自己,無論漂泊了多遠,今晚我們都回了家。未來有了期待。